目標地点は受験突破のその先、

「自分で自分の人生を切り拓き、自ら幸せになれる力」を身につけた社会人になるための、総合的な教育支援を行っています、

プロ家庭教師/教育コンサルタントの三宮です♪

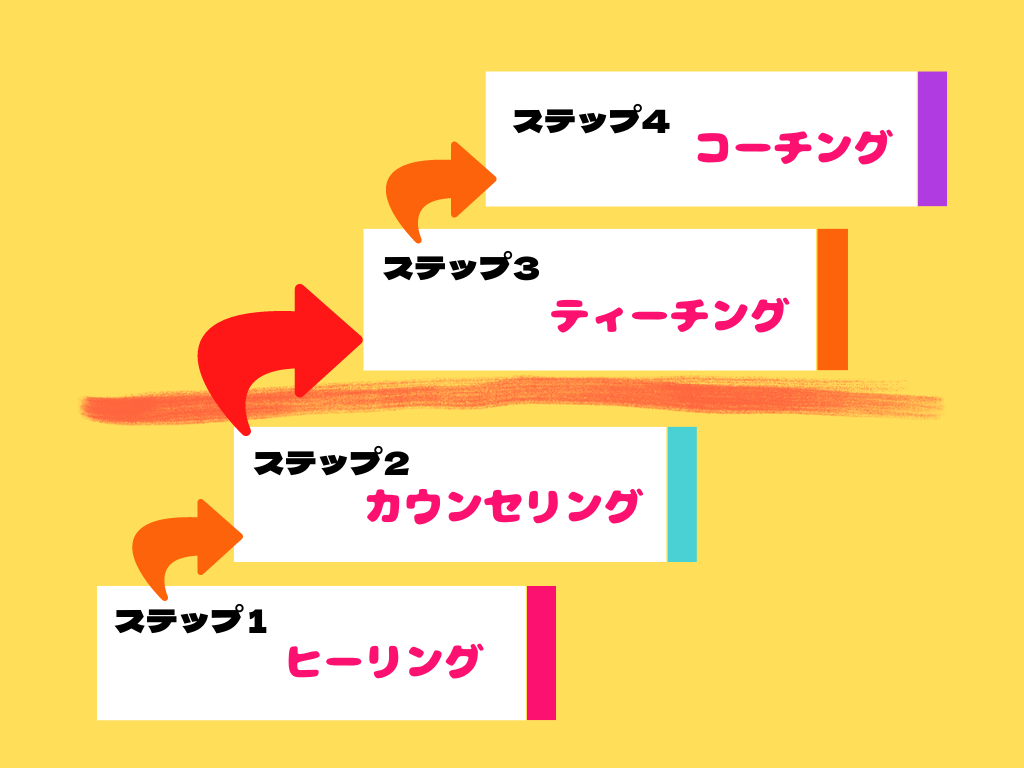

私が学生たちに行っている、支援の4ステップ。

前回は、不登校経験者に絶対的に必要な支援でもある、

ステップ1とステップ2について、解説していきました。

↓

https://sannomiya-s.com/uncategorized/4step-1-futoukou.html

今日は、ステップ3とステップ4についてです。

目次

受験突破・その他の成長に必要な4ステップ

ステップ3 ティーチング

ステップ1とステップ2の段階では、

マイナスの状態を、0地点のフラットな状態に持っていきますが、

このステップ3から先が、プラスを積み重ねていく段階になります。

いわゆる先生が、生徒に、知識や経験をもとにして、その知識そのものやノウハウを、「教える」、「伝える」段階です。

一般的によくある、塾や家庭教師はここにあたりますね。

学習面で言えば、

勉強はこうやってやるんだよ。

問題はこうやって解いていくんだよ。

受験まではこれをやっていったらいいんだよ。

私の場合は、この段階くらいから、

思考のクセの矯正や、メンタルトレーニングも行います。

ステップ1・2でベースが整っていると、比較的サクサクと進んでいきます。

普通に学校に通っていて、授業を普通に受けていて、人間関係も良好で、学校生活の中で社会性も身につけて・・という子は、

通常はここからスタートでも大丈夫です。

不登校の経験がある子は、いきなりここからスタートするのは、

絶対にオススメ出来ません。

ステップ1とステップ2で、土台ができてないと、傷つき体験を重ねやすいです。

例えば、

塾や家庭教師の先生が、何気なく放った

「これ、この前やったよね?(覚えてないの?)」(本当に多い発言です)

メンタル強い生徒は、そんなに大した影響は受けないのですが、

傷口から出血中で、自己肯定感がまるでない子たちは、

深く深く傷ついて、自分責めに入って、自信をさらに無くしてしまい、

自分がやっていることに苦しさ、辛さが出てきます。

また、

これまでに勉強をやってきていない、学習習慣がそもそもない、という子は、

さあ勉強を始めよう!という時に、

何をどのくらいから始めるのか、ここが本当に重要です。

周りが見てもびっくりするくらいの、超〜スモールステップが必要です。

例えば、1日に、ドリル1ページ、とか。

ここで、

「そんなんで受験に間に合うの?!もっとたくさんやらないといけないんじゃ?!」などと、

我が子の姿に親御さんが焦られると、うまくいかなくなってしまいます。

これまで、勉強から離れていた子、学習の習慣がなかった子、集中力を発揮する機会がなかったという子にとって、

たった1枚のドリルを10〜15分かけてやる、というのは、

実際に、脳にはかなりの負荷がかかってます。

それまで使ってなかった、眠っていた脳神経の回路を、叩き起こしたり、新たに作っていく作業でもあります。

親御さんご自身が、

元々勉強には苦労していない、比較的勉強ができていた、ご自身の学歴が高い、などの方であると、

「これくらいはできて当然じゃない?(これくらいができないってどういうこと?!)」と、我が子の現状を理解するのが難しいんですが、

ご自身とは切り離して、このあたりを理解してあげて欲しいです。

たとえ15分で、ドリル1枚でも、

「これまでやったことのないことを、まずできるようになったじゃない!大きな大きな一歩だよ、すごいすごい!!」

(本当にそうなんですから・・)

って感じで、

親御さんも心底そう思って(うわべではなく)、

褒め称える、という姿勢が、

次の、さらにもう一歩につながります。

不登校経験者であるあるなのが、

ポイッと近所の塾や家庭教師に飛び込んで、

渡されるプリントや問題集に面くらい、

先ほど例にしたような、先生の何気ない言葉に傷つき、塾だと周りの生徒たちの空気感に押され、勉強がわからない、

ついていけない自分に焦り、自信を無くして、

苦しくなって、やめてしまうパターン。

やめてしまったことで「自分はやっぱりダメなんだ」と、自分責め、自己否定。

自己肯定感のかけらもない状態ですから、大抵は、矛先は自分自身に向かいます。

負のスパイラルです。

こんなふうにして、さらに傷口を広げてしまった、という子がたくさんいます。

けどそれって、

手順を踏んでいなくて学習のベースができていなかった、

そもそも行くところを間違えてる、

教える側の力量不足、

などが原因です。

決して、その子に非はありません。

私のところに来た子たちの、それまでの経緯を聞くと、

「いやいや、それ、自分が悪いんじゃないよ。てか、その塾のやり方が間違ってるから〜っ!」

ということも多く、本当〜にかわいそうです。

私からすると、

「辛かったね〜。そんなところでよく頑張ったね〜」

です。

最近は、教育ビジネスもあの手この手を使って広告してますから、

「不登校に対応」を掲げているところもたくさんあります。

ですが、専門的な知識や力量を持って、本当に対応できるところはごくごく少数、というのが私の実感です。

私自身、ステップ1とステップ2の、ヒーリングやカウンセリングができるのは、これまでの家庭教師としての経験だけではなく、

医療職としての、専門的な知識やスキルがあったからこそだと痛感しています。医療職の視点をベースにして、さらに心理学をはじめとして多くを別で学んできていなかったら、ここまでできる自信はないです。

勉強ができるようになるとか、受験を突破する、という目的で塾や家庭教師がやるのは、

普通は、この、ティーチングが主流ですよね。

ただ、一つ注意なのが、この段階のメインは、

教える側から生徒への一方通行。

生徒側からの発動が、あまり起こりません。

日本が必要に迫られて、教育改革が行われているのも、こういうことと関連しています。

大学生になってからつまずいてしまう学生たちが出てきてしまうのは、このティーチングの段階で終わってしまったことにも原因があります。

その先でも通用する力を付けて受験突破、進学、さらには社会進出するためには、この次の段階(コーチング)までが重要です。

ステップ4 コーチング

生徒が自分自身で考えて答えを出し、行動する段階。

コーチングを受けることによって、自分の内側が引き出され、自分自身に問う、考えることが促されます。

ティーチングで得られた知識を自分に照らし合わせて、

考える→選択する・計画する→実際にやってみる→結果を振り返る→また考える

こういったことを繰り返していくようになります。

大人の言うことを良く聞いて、言われるがままに実行するだけの「いい子」は卒業することが大切です。

コーチングがピンとこない方のために、

例えば、学習の場面での、分かりやす〜〜い、会話の例を挙げると・・

ティーチングだけの場合・・

先生「これやったらいいよ」「解き方はこうだよ」

生徒「はいわかりました」

↓

生徒「次は何をしたらいいですか?」「教えてくれないと分かりません(知りません)」(次の指示を待っている状態)

他者決定、他者依存。

こんなことにもなったりします。

「指示を出すのが先生の役割ですよね?」

子どもはまだしも、親御さんが本気でそう思われている方もいらっしゃるんですが、その思考が根底にあると、子どもが成長できません。

コーチングになると・・

先生「〇〇ちゃんはどうやったらいいと思う?」「こういうやり方があるんだけど、どう?」

生徒「今の自分はこれが足りてないと思う。」「ここの補強をしたい」

「先生が教えてくれたやつ、それ良さそう、やってみる」

あるいは

「自分はこういうタイプだから、それよりもこっちの方が向いてそう。こんなの見つけたんだけど、先生はこれどう思う?」

↓

先生「確かに、〇〇ちゃんだと、それもアリかもしれん。ただ、それだと〇〇が足りなくなるから、そこの補足がいるね。」

生徒「あー、そうか、そうだよね。じゃあ、これを自分でやりながら、補足の部分を先生に教えてもらったらいいよね。」「先生、今日は先生とこれをやりたいんだけど」

自己決定、自分主体。

コーチングの段階になると、一方通行ではなく、

教える側⇄生徒

双方向の発信がある

なんとなーくでも、その違いを掴んでもらえたらと思います。

学習面では、コーチングで自己管理能力が高まり、学習効果は一気に高まります。

学習面以外でも、

自分で考えて行動することが重要な大学生以降、自立した社会人になって、自分にとって良い人生を歩んでいくためには、どういう姿勢が重要かは、

言わずもがな、

ですよね。

コーチングは、不登校がゆえのアドバンテージあり♪

実は、私の経験上、

不登校経験者は、このコーチングの効果が出やすい

というのがあります。

なぜか・・

それは、

「学校に行っていないぶん、先生の言うことをよく聞くお利口さんとして育っていないから(笑)」

私は本当に、ここがいいと思っています。

大人の指示に従うのが当たり前、といった考えがあまり根付いていませんし、素直さを留めていますから、

コーチングの過程に抵抗感があまりなく、

「そんなもんなんだ〜」で、コーチングを受け入れやすいです。

これが、通常通りに学校に通って真面目にやってきた子ほど、

「え?先生がなんでそんな質問すんの?!」

「え?それを自分で考えるの?!」

などと、抵抗感が出てきやすいです。

私が、

学校に行っていない子たちほど、伸び代が無限大で大化けする可能性を秘めている、

とよく言っているのは、こういうところからでもあります。

国をあげての教育改革が行われている現在であるとはいえ、

教える側の大人が、古い教育を受けて育ってきていますから、

教育改革の効果が行き渡るまでには、まだまだ時間がかかるはずです。

不登校組には、「チャンスだよ〜!」と、言いたい(笑)

不登校から道を切り拓いて次に行くために

通常の生徒をはじめ、不登校やつまずきを経験したたくさんの子たちが、進学その他の先の道に進めた、成功の鉄則。

支援の4ステップ。

ここまで2回に分けて、ご紹介してきました。

いかがだったでしょうか?

どんな気づきがありましたか?

自分に当てはめたら、どこを改善したら良さそうですか?

どう活かしますか? 実際に何をしますか?

↓

コーチング(笑)

私の頭の中には、このステップが常にありますが、

最短での結果を出すために、このステップを応用して、生徒の状況に合わせて同時進行で組み合わせてやる、ということをやっています。

日によって、カウンセリングだけで終わることもあれば、ティーチングとコーチングで終わることもあります。

これだけたくさんの生徒を抱えて、成功事例を積み重ねていても、

実際には、試行錯誤の連続です。

生徒は一人一人全く違うからです。

A君でうまくいったのが、B君ではうまくいかない、それが個性です。

頭の中にこのステップを持ったうえで、試行錯誤を重ねながら、

最終的に生徒の望む目標地点へと、一緒に到達していきます。

若い子たちの時間は大人とは全く違います。

スピードも大事です。

「来年になってから〜」「そのうち〜」と、悠長には構えていられない現状があります。

大人の、40歳、41歳と、

若者の、19歳、20歳は全く違います。

現役と浪人、

周りはそんなに大ごとに感じなくても、本人の中ではまるで違っています。

「見守る」というワードが横行していますが、

その影響があるのかないのか、

ステップ1や2の段階にとどまったままの子、

そういう支援機関にいつまでも留まり続けている子も多いと感じる、今日この頃です。

私から見て、「それって、もう次に行けるよね」

という子たちがたくさんいます。

確かに、傷を癒すための止血がとても大切なんですが、

だからといって、

傷が塞がった後もそこに居続けていいわけではありませんよね。

ヒーリングの場は、大人から見ても、そりゃ〜快適ですが、

快適がゆえに、そこから出るのにはエネルギーがいります。

人間は、本来はラクを優先する生き物ですし、生命の危機を逃れるのを本能的に第一目標とします。

ですから、何もないと、そのままを継続しやすいです。

長くなればなるほど、次への物理的、心理的ハードルが高くなってきます。

海を眺め続けるよりも、

さっさと飛び込んでしまって、さあ、あとはもう泳ぐしかない!

という環境に移ることも、必要だと思います。

海を目の前に、飛び込んだらどうなるだろうと、不安や心配を抱えて、

どうしようどうしようと苦しむよりも、

おりゃ〜!ドボン!!と飛び込んで、

もうあとは余計なこと考えんと、とにかく手足を動かすしかな〜い!!

となったほうが、実際にはラクだったりします。

次の段階に行くためには、

何かしらのきっかけ、「ヨイショ!」が必要です。

私のところにきた不登校経験者の子たちは、

「このままではダメなのは分かってるんだけど・・かといって何からしたらいいのかが分からない」という感じで、

それまで、時間だけが過ぎていっていた。

で、あちこち探し回っていたお母さんに、一回行ってみない?と誘われて、

正直あんまり乗り気ではなかったけど、とりあえず来てみた、

なんていう形から、始まることも多いです。

何もないところから、自分から「私、こうする!!」と、

あるとき爆大なエネルギーを発動して、

コンフォートゾーンから自分から抜け出せる子は、そうそういないんじゃないかと思います。

そもそも、人間は、そういうふうにはできていませんし。

本人がやる気になって、「よし、先生、僕頑張ります!!」と、

レッスンが開始になったとしても、

その意気込みがいつまでも継続することはほとんどなくて、

勉強では

「え〜、面倒くさ〜い。だるーい。」

「最近やる気が出な〜い。」

が必ず出てきます。

そのたびに、

「ほーれほーれ、やるよ〜。やれるよ〜。できるよ〜。」

で、時には

「こら〜〜っ!!やらんかいっ!!」

こんな感じで(笑)

「お尻ぺんぺん」の役回りも必要です。

で、生徒は

「も〜う」「え〜〜」とかなんとか言いながら、自分に必要なことをやっていくわけです。

こんな感じで、途中で浮いたり沈んだりしながら、生徒たちは目標地点にまで上がっていきます。

で、最終的に、

「途中キツい時もあったけど、やってきてよかった!!」

と、自分の成長・成功体験を、自分の大きな自信にします。

大人も同じですよね。

「子どもたちにとっての安心・安全な場作り」

が行き過ぎると、

「子どもの成長を阻害する場」

ともなりかねません。

いつまでも「いいよ、いいよ。」

は、ナイ!!

何かしらの刺激も、必要です。

段階を追って、適切な場で必要なことをやり終えたら、さっさと次に進む。

本人が二の足を踏んでいたら、それを周囲が上手に促す、ということも、必要なんじゃないかなと思います。

「どうするの?」とかって、詰問を投げかける、ということとは違いますよ。

なので、

第三者による支援は必要だと思います。

相談する相手を選ぶということ

ここで、第三者に相談するときの注意点。

まず、ママ友に相談するというのは、親御さんが心理的な支えになってくれる相手として頼りにするのはいいです。

ですが、解決策を相談をする相手としては、全く意味がありません。

親御さん方どうしの会話、

私からすると、「え、それ、違ってますよ」ということも多いです。

「それを言っちゃ〜、おしめえよ。」なんてこともあります(笑)

最近は、「不登校」分野で、相談・支援業務をしている方も本当に増えていますね。

資格ビジネスも横行していて、そこそこ数ヶ月(どうかするともっと短期間)で、〇〇カウンセラー、などという名称を与えてくれるところもあります。

カウンセラー、塾・家庭教師の先生は、国家試験や大きな試験を受けなくても、大して学んでなくてもできます。

「不登校〇〇カウンセラー」、その協会で少しやればすぐに取れます。

中には、この方すごいな〜、と思うような方もいますが、かなり少ないです。

この世の中のものは、本当〜に、玉石混淆です。

医療機関一つとってもそうです。

心療内科と掲げているから大丈夫? いやいや、絶対にそんなことないですよね??

だからこそ、相談する相手を見極めることが重要です。

何事も、相談するなら、信頼できて実績のある専門家。そういう方を探してください。

ちょっとシリアスな話になっちゃいましたが、

あまりに横行している周りの「それってどうなん??」と、

生徒やその親御さんから聞く、これまでの体験談があまりにひどいので、

私が感じていることを、正直に綴ってみました。

何か参考になれば幸いです。

不登校のその先の一歩にするための、教育相談

私のほうでも、現在、無料の教育相談を受け付けています。

私の強みは、1人や2人ではなく、

これまでに、訳ありの多くの学生の受験、進学、さらにはその先を支援していて、成功事例が山ほどある、というところです。

私は、生徒の親御さんに、

「先生は、たくさんの事例や情報を持たれていて、将来の明るさを見せてくれていました。」との感想をいただいて、ハッとしたんですが、

私の持つ、このたくさんの成功事例そのものも、将来に明るさを見出せずにいるご家庭には、光になるのかなと思います。

不登校でこの先をどうしたらいいんだろうか?将来に不安でいっぱい、

というご家庭には、何かしらその先の一歩に繋がる情報、またはネタ?(笑)、が、提供できるかもしれません。

一度、教育のプロに、相談してみませんか?

LINEに登録していただくと、メッセージで気軽にやり取りできます。

↓

https://lin.ee/oeNS6K3

勧誘を第一目的としたものではありませんので、あまり気負わず、お気軽にお声かけくださいませ〜。

将来を担う全ての若者たちが、笑顔で社会進出していくのを見ていたいと、常々思いながら活動していますが、

この私のブログが、若者の笑顔を増やすことに少しでも繋がったら嬉しいです♡